導讀:

在我國,65歲的長者里,大約每20位老人中就有一人患有阿爾茨海默病。記憶減退、對近事遺忘突出,這些阿爾茨海默病初期癥狀,常被人理解為老了就是這樣。近年來,隨著人口老齡化程度不斷加深,越來越多人關注到這個群體。

阿默認知癥照護中心,跟著音樂節奏跳起來的老人。

紅網時刻新聞記者 何青 龔子杰 楊抒懷 長沙報道

她牽著我的手,把我送到了電梯口。

像告別一個老友一般說,下次再來,有機會去她家,她做飯給我吃。

而再次見面,她忘了我是誰。

這是長沙一家特別的養老院。有人把這里比喻成老年幼兒園。

這里的老人,有些不記得自己的家在哪里,但是能清楚地說出母親一個人養大四個孩子的故事;不記得自己的年齡,但是對熟悉的歌曲能跳出契合的舞步;不記得自己是否吃過飯,但是記得把脈的姿勢,囑咐的話語……

忘事,也許你會說,這似乎是老了一個的象征。

但在這阿默認知癥照護中心(以下簡稱:阿默),在這群患有阿爾茨海默病老人的身上,忘與記的碰撞,更加明顯。

廖奶奶在哼唱著《我的祖國》。

他們忘了

“一條大河波浪寬,風吹稻花香兩岸,我家就在岸上住……”

她面帶微笑地揮動著雙手,像是在打著節拍,歌聲悠揚,唱的每一句都在節奏上。

“聽慣了艄公的號子,看慣了船……”她突然停了下來,臉上的表情帶著一些不好意思,“我不記得了,我不記得接下來一句是什么去了。”

這是唱歌很好聽的廖奶奶,說話也輕輕柔柔。當問及今年多大的時候,她會回復我們,現在已經不想這事啦!

他們好像很多事都忘了,但有些事似乎刻在骨子里,一直記得。

最開始送我到電梯口的,是劉奶奶。

婁底人,說話帶著鄉音。傍晚,她坐在房門口,用一條毛巾來回拉扯門。我走了過去,叫了聲,奶奶好。

她回應著我,說好像在哪里見過我。又問了一句,“你是哪個大隊的?”

見我好像能聽懂一些婁底話,好像找到了老鄉一般,拉我到了沙發會客區,開始絮絮叨叨地分享她媽媽的故事,“我媽媽作孽嘞(方言:可憐)。”

她和我說,她兩歲時父親離世,媽媽一個人拉扯著她和三個哥哥長大。她和我說,她媽媽很高有一米七幾,她哥哥也很高。分別時,她和我說,這里不是她的家,她從十幾歲就開始做飯了,下次有機會要去她家里玩,她做飯給我吃。

在阿默一樓的休息區,我們還見到了姜奶奶。

7月天氣很熱,盡管室內開著空調,那天姜奶奶穿著一件薄的淺紫色棉襖。她一個人坐在那里,沒什么表情。隨著我笑著與她打招呼,拉了拉她的手,她開始慢慢放下戒備,和我聊天。

她和我說,她曾經是一位醫生,肯定是年輕時用腦過度,所以現在變得不清白(方言:糊涂)。說著,她指了指自己的頭。

在這里,我們還遇到了曾是海軍的戴爺爺,只要講起年輕時的故事,精氣神立刻變得不一樣;遇到了上樓梯時一個人哼著《補鍋》花鼓戲的楊奶奶;遇到了一唱《打靶歸來》就眉飛色舞的張奶奶。

他們身上、講話間,都帶著屬于他們那個時代的烙印;他們記得自己的母親,記得自己的孩子,記得曾經專注熱愛的事業。

但對最近發生的事,他們基本不記得,不記得自己是否吃過飯,不清楚最簡單的加減法,不記得自己的年紀,他們有的知道自己在忘記,會寬慰說,我已經不想這些事了。

盧臘華在和老人溝通。

我想要他們記得

95后阿默認知癥照護中心社會生活協調師彭志紅等人的工作日常,就是希望通過一個個特意用心設計的活動,老人們能記住一些什么。

彭志紅曾在長沙民政職業技術學院學習老年服務與管理,雖然一開始就做好了去養老院的準備。但也沒有想到,自己會接觸到這樣一群更為特殊的老人。

“很多老人的心性、行為,像小朋友一樣。”彭志紅說,我們這里就像一所老年幼兒園,生活的都是一群老小朋友。

在和一群老小朋友的相處之中,彭志紅遇到過很多感動的事。

一次組織老人活動時,一位剛來中心的老人情緒比較焦躁,彭志紅想上前安撫,但老人揮舞著拳頭,這時一個爺爺馬上沖過來,站在她的面前,張開雙手保護她。

彭志紅還分享一個趣事,有一次帶這個爺爺去逛超市。結賬時,爺爺從衣服口袋里掏出了幾張撲克牌說他來買單。“真的特別可愛。”

老年服務需要是一場雙向奔赴,對于這群可愛又特別的老人,更需要熱愛、耐心與呵護。如今,越來越多像彭志紅這樣的90后、甚至00后加入養老行業的隊伍。

“我們青春有活力。”問及年輕人加入養老行業的優勢時,彭志紅表示,他們會帶老人感受一些年輕人的生活,和老人一起拍抖音、唱最新的流行歌曲等,帶來一些不一樣的體驗。

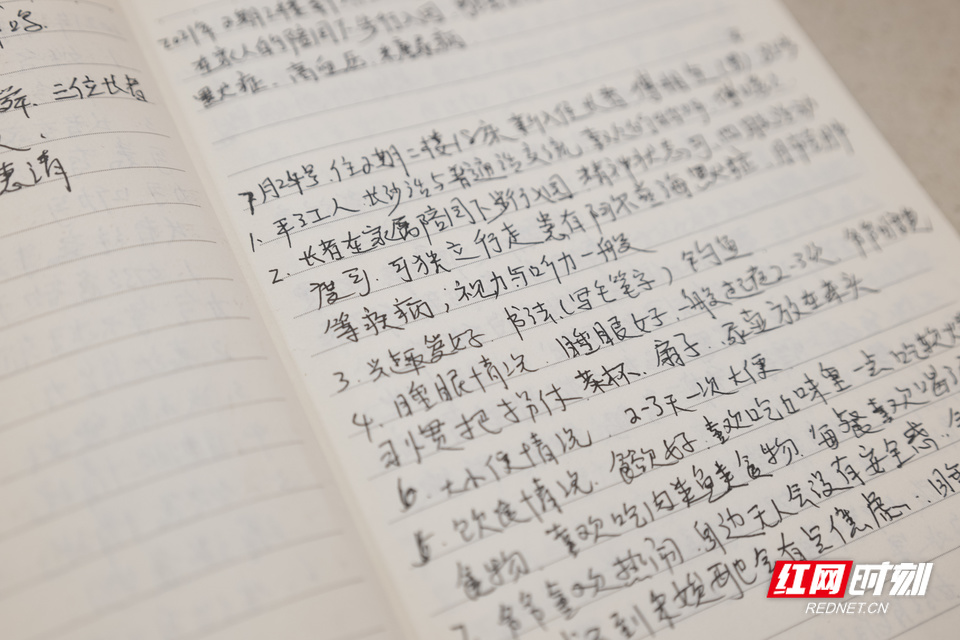

盧臘華的筆記本上記錄了老人每天發生的事

90后彭志紅是專業選手入行。70后盧臘華,與這群老人屬于另外一種相遇。

在來到阿默之前,她是一家粉店的老板,也是一名“星沙好人”。

從2008年起,她用家里的門面開了間早餐店,十幾年來,村里的老人小孩來吃早餐,永遠都是“雷打不動”的三塊錢,并時常為一些困難家庭學生提供免費早餐。還多次帶頭發動愛心人士、單位捐助慰問孤寡老人和留守兒童,至今已向30余位兒童捐助了10萬余元的助學金和生活物資。

改變在她的兩個孩子完成學業后。孩子們覺得母親開粉店太辛苦了,便詢問媽媽要不要換個工作。

“我本身是比較喜歡老人和小孩的。”盧阿姨來到了阿默。“第一眼看到這些爺爺奶奶們還是覺得蠻可愛的,跟小孩子一樣。”

其實,最開始盧臘華連阿爾茨海默病是什么,她都不清楚。“我和我老公就覺得這是一份還蠻偉大的工作,是一種孝道。”

“不懂就學。”盧阿姨有一本筆記本,上面記錄了老人每天發生的事,寫滿了要照顧的每一個老人的習慣。盧臘華看來,做這份工作要有愛心,要有堅定的恒心。

“他們是能記住我們的。”盧臘華說,“如果你是發自內心的去愛他,長時間去陪伴他,他心里是還有分量的,雖然他可能記不住你的名字,還是能記住你的人。”

阿默創始人奔赴荷蘭阿姆斯特丹學習。

為什么會忘記

阿默創辦的背后,也是一個有關阿爾茨海默病老人的故事。

創辦人李嵐的奶奶,就患有阿爾茨海默病。

她們家是四代同堂生活大家庭。但在一段時間,“奶奶開始忘記自己的東西放在哪里,每天會重復無數次叮囑不可以使用消毒柜,每隔幾天就會要求我們帶她去醫院檢查哪里哪里不舒服。”

隨著奶奶癥狀的加劇,家人覺得束手無策。李嵐開始慢慢了解這個病癥,走訪調研了一些相關機構后,決定辦一家屬于阿爾茨海默病的養老院,2018年,她拉著當時在廣東某醫院擔任護士長的朋友王三香,一起創辦了阿默。

由于阿爾茨海默病病因不詳,所以也無法根治,只能延緩。

王三香介紹,團隊通過自主研發童年記憶、舒緩音樂、家庭環境等88項非藥物療法項目,運用長者學習能力,五感刺激大腦及各項認知訓練護理,幫助延緩認知癥長者大腦衰退,“激活”過往才能,減少對精神類藥物的依賴。

“人的一生,我們都是在追求一個歸屬感,安全感。”她表示,“我們想給患有阿爾茨海默病的長者,營造一個烏托邦的世界,在這個世界里,長者被無條件的接納與認可,能得到無限的愛與尊重”

“阿爾茨海默病是老年期癡呆最常見的一種類型。”湖南省職業病防治院內一科主任曾妍表示,從全球來看,據國際阿爾茨海默病協會發布的《世界阿爾茨海默病2018年報告》顯示,目前全世界至少有5000萬的癡呆患者,到2050年預計將達到1.52億,其中約60%-70%為阿爾茨海默病患者。

曾妍第一次遇到阿爾茨海默病患者,是在2002年。她在中南大學湘雅二醫院神經內科實習的時候,當時來看病的老人60歲,剛退休5年。“她當時的主要癥狀,近期的記憶力下降,丟三落四。”

這個阿姨,曾妍和她的老師一直在持續回訪,如今已有了20年。曾妍表示,由于干預的比較早,阿姨的癥狀沒有太加劇。

“阿爾茨海默病的治療難點,在于其發病機制并未完全清晰。”曾妍介紹,該病可能是一組異質性疾病,在多種因素(包括生物和社會心理因素)的作用下才發病。從研究來看,該病的可能因素和假說多達30余種,如家族史、女性、頭部外傷、低教育水平、甲狀腺病、母育齡過高或過低、病毒感染等。

“疾病發生之后,我們還是要一個積極的心態去面對。”曾妍說,阿爾茨海默病跟很多慢性疾病一樣的,是一個終身性的疾病,雖然不可治愈,但是我們可以去延緩他,減慢疾病進展的速度,延緩癥狀急劇的加重。

曾經是醫生的老人在給護工把脈。

在阿默,有一個看起來十分清醒的老人,她之前是一名治療心腦血管疾病醫生。她會提醒其他老人洗手時記得關水,會扶著行動緩慢的老人行走。

那天,在天臺的菜地,吹著風,她突然問我,你覺得我們這群人是什么樣的人。

我說,我覺得我們都一樣,都是社會的一份子。

她多看了我幾眼,后面牽了我的手。又問了已經問過我三次的問題,我們是干什么工作的?

我再次彎了彎身子和她說,我們是記者。

下期:我們將推出獨家深度影像稿件,鏡頭對準這群可愛的老小孩,敬請關注。

關于阿爾茨海默病

了解多一點

該病起病緩慢或隱匿,病人及家人常說不清何時起病。女性較男性多(女∶男為3∶1)。主要表現為認知功能下降、精神癥狀和行為障礙、日常生活能力的逐漸下降。

根據認知能力和身體機能的惡化程度分成三個時期。

第一階段(多為1~3年)輕度癡呆期。表現為記憶減退,對近事遺忘突出;判斷能力下降,病人不能對事件進行分析、思考、判斷,難以處理復雜的問題;工作或家務勞動漫不經心,不能獨立進行購物、經濟事務等,社交困難;盡管仍能做些已熟悉的日常工作,但對新的事物卻表現出茫然難解,情感淡漠,偶爾激惹,常有多疑;出現時間定向障礙,對所處的場所和人物能做出定向,對所處地理位置定向困難,復雜結構的視空間能力差;言語詞匯少,命名困難。

第二階段(多為2~10年)中度癡呆期。表現為遠近記憶嚴重受損,簡單結構的視空間能力下降,時間、地點定向障礙;在處理問題、辨別事物的相似點和差異點方面有嚴重損害;不能獨立進行室外活動,在穿衣、個人衛生以及保持個人儀表方面需要幫助;計算不能;出現各種神經癥狀,可見失語、失用和失認;情感由淡漠變為急躁不安,常走動不停,可見尿失禁。

第三階段(多為8~12年)重度癡呆期。患者已經完全依賴照護者,嚴重記憶力喪失,僅存片段的記憶;日常生活不能自理,大小便失禁,呈現緘默、肢體僵直,查體可見錐體束征陽性,有強握、摸索和吸吮等原始反射。

來源:紅網

作者:何青 龔子杰 楊抒懷

編輯:肖拓

本文為中國·十八洞原創文章,轉載請附上原文出處鏈接和本聲明。

本文鏈接:http://www.www-228444.com/content/646741/68/12893203.html