節日上,盛裝的湘西人,盡享美食。

一

“九山半水半分田”是對湘西地理地貌最簡單最恰當的概括。

得天獨厚的山區環境、優越的經緯度,造就了湘西冬暖夏涼四季分明的氣候條件。

陽光、雨露、云霧,終年在千山萬嶺間更換著清淑之氣,鐘于人,亦鐘于物。藉此,湘西地域萬物叢生,飲食資源也便異常豐富。

鴨腳板、椿木巔、竹筍、蕨、葛、樅菌、百合等等,這些大自然的精靈在不同的季節從山間地頭冒出來,豐富這方百姓的味蕾。

居住在永順縣吊井鄉的土家阿婆彭春秀,今年65歲了,年紀雖大,身體卻硬朗得很。重陽季節,黃昏后,阿婆從山間迷霧里走出來,背上,一個小背簍里,滿滿一簍活鮮鮮的烏樅菌。

烏樅菌呈紫褐色,大小不一,小者居多,阿婆把它們一個個從背簍里取出來,清除它們身上的松針、泥土、雜草。把它們放在水里,洗凈。一會兒,屋后,炊煙升起來了,鍋子里,菌香裹著臘肉的香味,彌漫整個木屋,一家人便開始溫馨地在火旁享受這大自然的饋贈。

人類依賴土地生存,并從中嘗到濃濃的人情的味道。對于湘西,大自然的饋贈更為豐沛。有時候,甚至并不需要人們付出什么,滿筐滿筐的樅菌,一簍一簍的葛根,一捧一捧的茶泡……隨時都可以成為人們的美食。

湘西榨油,煉就最原生態的味道。

二

當然,大山的環境,不一定永遠都賦予恩惠。

鹽,是人類不可或缺的一種東西。

歷史記載,湘西屬于非食鹽產區,需要仰賴外地供給。渠道之一是川鹽,距離湘西陸路近千里。渠道之二是淮鹽,距離湘西更是有兩千里之遙。

人類在面對自然困境的時候,如果不能直接取勝,總會采取迂回的戰術。于是,湘西人便發現了酸菜。用“酸”這一味道的轉換來抗拒、彌補他們對鹽的迫切需求。

傳說,清康熙年間,官府禁止給苗民供應食鹽。沒了食鹽,苗民吃飯不香,走路無力。雞公寨的苗家姑娘吳妹秀教會大家用米湯做酸菜,大家吃酸菜,喝酸湯,吃飯才有了胃口。

在那些缺鹽的時代,青茶酸、白菜酸、蘿卜酸、豇豆酸、大兜酸等等都是湘西老百姓家中必備的菜肴,他們甚至把魚、肉也加工成酸菜。

如今,湘西老百姓不缺鹽了,“酸”依然作為一種不可取代的美食長存在他們的生活里。

彭家阿婆特意給我們演示了制作酸魚的過程。

秋季,浸潤著稻花香的稻田魚是制作酸魚的最好的食材。

阿婆的手法麻利,肥魚們在她手下乖乖就范,剖肚,去鱗,挑出內臟。阿婆把魚一條條放進一個比阿婆年紀都要大的大壇子,再撒上一些辣椒粉,然后與生姜、大蒜、香料拌勻。

三四天后,阿婆將壇里的魚取出,在酸壇底部放上一層小米飯。然后,再把魚一層一層裝入酸壇內,攤一層魚,撒一層小米面或玉米面,每層都得用手壓實。接著密封、蓋緊,一切才算妥當。

這里所有的秘密都在于酸壇壇口的一個盛水凹槽,這個水槽在盛裝了適當的水后便與外界空氣隔絕,不使壇內的酸魚氧化變質,然后,自然界一些神秘的微生物在壇內發生奇妙的反應,三四個月后,一種叫“酸”的味道就此生成。

彭大叔正用湘西最傳統的方法釀造苞谷燒。

三

勤勞和智慧是人類改變生存處境最大的法寶。

湘西大山深處的人們深明其理。

湘西大地,夏秋季節,雖然物產豐饒,可到了冬季,大地凋零,食物也便會變得匱乏。他們需要掌握一種本領來讓食物長久地儲存起來,以備冬春,以防天災,以抗人禍。

于是,湘西人的祖先便在長期的摸索中找到了一種可以讓食物抗拒時間的辦法——臘制食物。

冬至后,彭家阿婆便開始制作臘肉了,兒子阿福臂膀粗大,殺豬,砍肉,一切不在話下。

阿福從豬身上砍下來的一塊塊五花肉被整整齊齊地碼在案板上。五花肉是制作臘肉最好的材料,還有臘豬頭、臘腸、臘舌……

食鹽、花椒是必不可少的佐料。這些佐料按一定的比例拌勻后,被阿福擦抹到鮮美的熱氣騰騰的豬肉上。然后,將其裝入大缸腌漬。

腌漬結束后,肉塊被阿福強有力的臂膀提起來,火塘上方的吊架上早早就掛滿了鉤子,臘肉被阿福一一掛在上面,任由火燒煙熏,無需打理。

冬天過后,來年,春夏,甚至秋季,這些肉塊不僅不會腐壞,而且,還會成為一道特有的佳肴。

要食用的時候,隨手從火塘上取下來,先用炭火燒皮,然后,洗凈,切開,經過一道復雜的制作工序后,一塊塊肉質透明的臘肉便鋪排在碗里。并且,因為燒過松樹、松針,臘肉便會散發松香;燒過橘樹枝、橘皮,臘肉便會溢出橘香……一切大自然的味道匯聚在這熏得黑乎乎的肉塊里。

吃上一口,油而不膩,滿嘴芳香。

湘西人的勤勞和智慧在滿嘴芳香的臘肉中得到了最好的回報。

來湘西的游客,都少不了喝一碗湘西的美酒。

四

湘西深處山地,四季溫潤,終年潮濕,這對長期生存于此的人們,無疑是一個挑戰。

辣,在湘西遠遠不僅僅只是一種調味劑那么簡單。

湘西人吃辣,除了舌尖上的滿足外,更有暖胃驅寒的醫藥功效,借此來抗拒山地潮濕所導致的身體上的種種不利。

彭家阿婆隨手將一整個火紅的酸辣椒放進嘴里,嘴上不停念叨——“三天不吃酸和辣,心里就像貓爪抓,走路腳軟眼也花。”

在湘西,辣椒,除用來做調料外,既可放在灶的火燼中燜熟,和大蒜在擂缽中擂爛后食用,還有一種食法更為直接——洗凈后沾鹽就吃。

酒,也是湘西人用來對抗寒冷與潮濕的絕好武器。

不論是坡上的苗族村落還是嶺下的土家寨子,在湘西,幾乎家家戶戶都會自己釀酒。

大自然賜予人類的五谷雜糧,在湘西特有的地理環境下,在經歷神奇的微生物發酵后,變成一種叫做“酒”的飲品,舌尖一觸碰,便會產生火辣的味覺。

每年春天,彭家阿婆都會為她的兒孫們釀制滿滿一壇甜酒。

甜酒,甜而不烈,夏天的時候,兒孫們可以用涼水沖甜酒當水喝,生津解渴。冬天來臨,山地里天寒地凍,一家人圍坐火坑旁,把甜酒加水煮開,泡上糖馓和陰米,要是能加一點蜂蜜,更妙,既可充饑,亦能暖身。

白酒,更是湘西百姓生活中不可或缺之物。

苞谷燒、高粱酒最好喝。

有事沒事的時候,阿婆也會喝上一口苞谷燒,這已經成為她生活的一部分,二兩苞谷燒下肚,滲透每一根神經,體內一股熱氣便沸騰開來,身體內部聚集的寒氣在熱氣的驅趕下也就無處可逃。

在湘西,逢年過節,紅白喜事或重大祭祀活動,酒都是一種必備之物。

顯然,酒,已成為湘西的一個文化符碼。

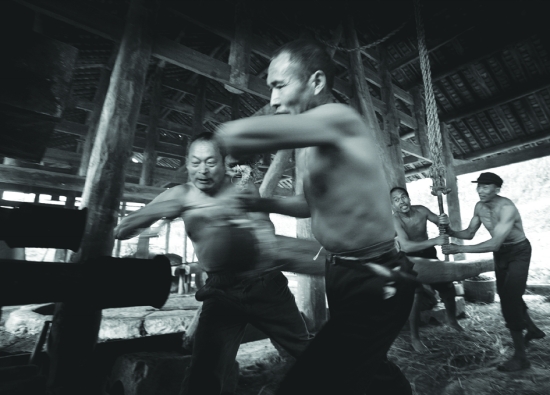

“大碗喝酒,大塊吃肉”更是成為了一個湘西人身份的標簽,標示著湘西人火辣、爽直的性情。

滿滿一鍋都是湘西的美味。

五

雖然,深處大山的湘西人不得不面對來自大自然的諸多挑戰,但他們記掛更多的還是大自然所給予他們的恩賜。

在立春后的第五個戊日,湘西大山在經歷了整整一個冬天的蟄伏后,如夢初醒。

阿婆家附近的田埂上、小溪邊,以及后山腰上到處都長滿了一種叫蒿草的植物。

蒿草,呈青綠色,葉片有棱有角,是一種極普通的植物。

阿婆佝僂著身子,在雜草叢里尋覓,用不了多久,便是滿滿一背簍蒿草。

回來后,阿婆把蒿草洗凈,剁碎,揉盡苦水,焙干,然后,把蒿草與臘肉、野蒜、地米菜等輔料摻和糯米放在灶上蒸制。

片刻功夫,灶臺上,蒸汽沸騰,各種來自大自然的純天然的味道相互融合、滲透。

社飯,成為湘西人舌尖上的美食。

戊日屬土,在湘西,這一天是祭祀土地菩薩的日子,阿婆率領一家人用社飯犒勞土地神,磕頭,跪拜,阿婆枯裂的嘴唇上下蠕動,念念有詞,她是在默祈年景順利,五谷豐登。

與此同時,也傳達一家人對神靈、大地、自然的敬畏。

大自然似乎聽到了阿婆的祈禱,在此后的幾個月里,阿婆種瓜得瓜,種豆得豆,豐收,在六月的湘西大地上狂野地鋪展開來。

吃新節,湘西武陵山地區盛行的一個節日。雖然,在這里,侗族、苗族、土家族各個民族規定吃新節的日子并不相同。

但是,相同的是,在這一天,南瓜、豆莢、魚、肉、糍粑等等,幾乎所有的湘西美食都匯聚一堂,作為祭品,擺在案前,酬謝神靈賜予的豐收。

祭拜完后,身著盛裝,載歌載舞的人們便開始共享這些大自然的美味。

來源:團結報

編輯:張立